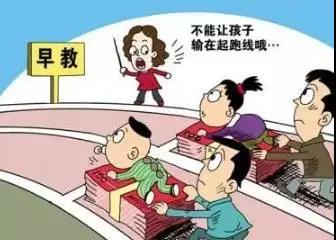

起跑线焦虑,正将孩子逼入绝境

发表日期: 2018-04-21 浏览次数:0次

这是一个全民焦虑的时代,工作焦虑,生活焦虑,对孩子的学习焦虑,为了让孩子不输在起跑线上,家长使出浑身解数,但最后不过是害了孩子。 我也是对自己的孩子很焦虑,怎么办?

我也是对自己的孩子很焦虑,怎么办?

昨天刷微博,看到一条揪心的消息:

5岁的娃娃竟然报了7个培训班,为了不让孩子输在起跑线上,家长为其选择了很多早教机构。 大家都报了辅导班,所以我就该报么?

大家都报了辅导班,所以我就该报么?

包括右脑开发、情商培训等,让孩子苦不堪言,原本快乐的童年变得充满压力。

很多家长对这些不以为然,这个很正常呀!这些家长普遍认为:

现在条件好了,我要尽最大努力培养孩子!

别人家的孩子都报了班,咱家孩子绝不能落后!

我这都是为你好,等你长大了就知道了!

玩什么玩!看什么电视!还不赶紧准备上XX辅导班去!

咱们家的孩子决不能输到起跑线上!  学习压力大有什么危害

学习压力大有什么危害

山东滨州一12岁男童,因辅导班压力过大在家选择上吊自杀!

湖北云梦一名高一女生坠楼身亡,跳楼原因学习压力过大!

四川叙永27岁男子陈华强,10年前因为学习压力过大,还在读高二的他被诊断为精神病,之后被锁家中,现右肢已变形溃烂。

家长付出的越多,却得到的越少。越不想输在起跑线上反而输得彻彻底底,这一桩桩一件件的惨案历历在目。起跑线的焦虑,正一点点,蚕食着孩子的童年。

难道真的是学也不对?不学也不对?苦恼着家长的起跑线焦虑,究竟是如何形成的?

太原安定心理援助志愿服务中心闻莉表示:

首先,家长身处竞争激烈的社会大环境中,他们深深体会到竞争的残酷,自身充满着焦虑感。当家长的焦虑情绪转化成为内心冲突,而又无法化解,就会把它投放在孩子身上,表现为对孩子的过度培养,完全不顾及孩子的心理和智力的生长发展规律。他们片面地认为,只要尽早地学习文化知识,孩子就会在未来社会里充满竞争实力,优于他人,不会再遭遇自己遇到的挫折。当一些早教机构或者培训班的宣传语正好切中家长们的焦虑情绪时,孩子的童年便被各种学习班无情的占据了。

其次,家长在儿时的成长经历里面,有一些未完成的事情和愿望,比如,童年由于经济条件原因,无法学习钢琴,跳舞,绘画等。为人父母后,这种“未完成情结”就会推动他想通过孩子的学习来补偿自己童年的缺憾。

第三,成人之间存在盲目攀比的现象。当自身能力无法应对竞争条件时,很可能将伴侣或孩子作为竞争的砝码、炫耀的资本。孩子被迫沦为攀比的工具。为了让孩子成为佼佼者,家长便将各种学习班、艺术班填满了他的整个童年。

第四,还有一部分人群,由于夫妻关系不和睦,原本应该投入到配偶身上的精力和能量无法投入和释放,于是全部转嫁到孩子身上,表现为对孩子的要求、期待值更高。为了让孩子具备更多的竞争能力,从小就让孩子学习各种技能和特长,生怕输在起跑线上。 我也有类似现象应该怎么调节

我也有类似现象应该怎么调节

最后,应试教育给我们带来了生存恐慌和焦虑。如 今,“幼升小”、“小升初”、“高考”,一道道升学的关隘成为家长们的一个个心结。以前人们常说“高考改变人的命运”,现在对命运的焦虑已经蔓延到幼儿园,甚至孩子还没生出来,家长就开始盘算孩子的户口和学籍问题。在学校,老师的职称、待遇等都与学生成绩、升学率挂钩。竞争激烈残酷的教育大环境给家长、老师和学生带来了集体焦虑。

要想真正的远离起跑线焦虑,父母应该拥有什么样的心态呢?  在线咨询专家了解更多家庭教育知识。

在线咨询专家了解更多家庭教育知识。

首先父母本身要有自信,能够进行自我调适,避免焦虑情绪的出现。自信的父母更容易培养出自信的孩子,父母的自信一方面能建立自己在孩子面前的权威,另一方面也可以给孩子做出榜样,对孩子的心理发展给予积极的影响。父母的自信不一定是非要具备很高的学历或掌握很多的知识。比如一位大学教授印象最深刻的就是,小时候在农村,父亲自信地挥手对他讲:“我这辈子从来没有亏欠过别人任何东西!”这让他对父亲肃然起敬,也对他的成长影响深远。

其次,就是尊重孩子的特点,让孩子自由发展。著名教育家蒙台梭利认为,真正科学的教育学基本原则是给儿童以自由,即允许儿童按其本性个别地、自发地表现。

曾经有这样一个案例发人深省:一对农村的夫妇本身没有什么文化,但孩子的学习成绩却是非常好。他们是如何指导和教育孩子的呢?原来,他们想:我们既然教不了孩子什么东西,那就让孩子来教我们吧。于是每天孩子放学之后,他们就在家里竖起一个小黑板,让孩子当他们的老师。千万可别小看这对夫妇的教育方式,因为这完全符合教育心理学家托马斯和罗瓦曾经提出过的促进学习策略的方法和原则:当孩子尝试着教授别人自己学过的东西时,会对学习材料进行重新加工,这对孩子学习知识的掌握和运用能起到重要的作用

但是这里特别需要注意:

当孩子出现以下行为异常时,需要格外关注,这很可能是孩子焦虑症发出的预警信号:

1.情绪不稳定。最常见的就是喜怒无常。他们常常会无端地大哭大闹,摔打玩具或冲家长发脾气;

2.行为异常。通常会表现出一些与平时截然不同的行为特征:对以往熟悉的事情产生恐惧感;常常呆坐,双眼无神或游离;沉默寡言,不喜欢与他人接触;对周围的事情失去兴趣,无精打采,严重一些的甚至会出现大小便紊乱、睡眠障碍等症状;

3.变相发泄情绪。遇到压力时,出于本能的应激反应,孩子会主动地去寻找一些途径来缓解或排解内心的焦虑,如说脏话、暴饮暴食、吮吸手指、咬指甲等;有的孩子会出现攻击性行为,甚至还会产生自残行为。  我家孩子也有类似症状怎么办?在线咨询专家

我家孩子也有类似症状怎么办?在线咨询专家

- 上一篇: 没有了

- 上一篇:因为吵架,妻子亲手开车撞死丈夫 ......